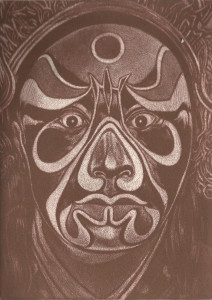

Approche des techniques de la gravure

La manière noire ou mezzotinto

Parmi les différentes techniques de la gravure qui est un procédé d’impression, que ce soit « en creux » (burin, pointe sèche, eau forte et aquatintes) ou « en relief » (xylographie, linographie, gerflex…), la manière noire ou mezzotinto occupe une place à part.

Si le support reste une plaque de métal – le cuivre -, la façon de travailler diffère très largement par le maniement des outils peu nombreux ainsi que par la façon d’élaborer le dessin sur « la planche » elle-même car c’est la quête des lumières qui guide le graveur.

En France, les graveurs de manière noire sont rares. On en compte une dizaine tout au plus. Cette technique, inventée en Allemagne en 1642 par un Hessois, Ludwig von Siegen, a surtout été développée en Angleterre aux siècles suivants. Les Japonais gravent aussi en manière noire car elle correspond à une finesse de dessin détaillé qu’ils recherchent.

Le berçage : obtention d’un noir velouté absolu

Au départ, la plaque de cuivre poli est grainée à l’aide d’un berceau pourvu d’un tranchant semi-circulaire finement denté qui laisse sur le cuivre une ligne pointillée. Par un mouvement de balancier imprimé à l’outil, le graveur couvre le cuivre d’un réseau serré de lignes rapprochées. L’opération est répétée ensuite perpendiculairement et, pour finir, diagonalement aux premières directions, jusqu’à la disparition de tout endroit intact et lisse.

Ce berçage opéré dans de nombreuses directions donne une texture parfaitement régulière à la plaque qui est alors presque blanche et brillante sur laquelle l’on peut dessiner au pastel le contour du dessin. Cette opération très lente qui doit être menée, de plus, de façon très régulière accumule les heures de travail. Plus le berçage est profond, plus le noir sera intense à l’encrage. Les estampes en manière noire sont reconnaissables à ce noir absolu, velouté et incomparable des endroits bercés vérifiés par le premier encrage avant l’opération suivante.

Le berceau s’use, il est donc nécessaire, pour conserver la qualité de la trame, de l’affûter très régulièrement, éventuellement sur une pierre d’Arkansas, ce qui retarde d’autant l’élaboration de cette phase d’exécution.

Le travail au brunissoir : récupérer les blancs et les valeurs

Pour créer le dessin, il s’agira d’éclaircir progressivement certaines zones de la surface bercée. Le grain écrasé apparaît alors en clair. Plus ce dernier sera aplani, moins il retiendra l’encre. L’opération s’effectue avec un brunissoir utilisé à plat ou avec un grattoir (en travaillant sur le biseau de l’outil) pour ne pas entailler en profondeur la planche. En effet, le moindre creux dans une surface retient l’encre.

Ce travail fait plus ou moins, selon le dessin recherché, disparaître le berçage initial. Pour le blanc absolu, on revient en aplat au plan initial de la plaque de cuivre à nouveau polie. On peut corriger quelques endroits défectueux en reberçant les parties à reprendre. On travaille en négatif dans des conditions difficiles ; c’est la différence de brillance du cuivre qui indique à l’oeil les différentes valeurs obtenues, visibles en contre-jour dans la semi-obscurité de l’atelier. Le maniement du brunissoir demande une certaine force physique d’une intensité très régulière, dosée avec précision comme si l’on sculptait la plaque en quelque sorte.

La matière du berçage sur cuivre reste fragile et s’use rapidement ; aussi le graveur a-t-il intérêt pour la préserver intacte à effectuer des encrages rares de vérification. Comme pour toute gravure, la plaque pour les tirages définitifs sera alors aciérée afin de garder finesse et qualité de l’exécution première. C’est l’imprimeur taille-doucier qui se charge de cette opération. La planche peut maintenant être tirée aussi longtemps que cette nouvelle pellicule déposée par électrolyse la protégera. S’il y a usure, il est possible de procéder à un deuxième aciérage, ce qui peut porter à des centaines possibles le nombre d’exemplaires obtenu à partir d’une même planche.

Il n’y a pas à proprement parler d’états de la manière noire ; du moins ne présentent-ils pas le même intérêt que pour l’eau forte. C’est très progressivement que le graveur, par le travail des lumières, obtient des surfaces qui, peu à peu, vont former le modelé selon des dégradés insensibles et dessinés. C’est là l’intérêt de cette technique basée sur la maîtrise du dessin le plus abouti. Le brunissoir bien manié joue le rôle d’un crayon blanc en quelque sorte qui dessine.

Traditionnellement, l’encrage se fait en noir. La rugosité du grain fait qu’il est conseillé de se servir d’un tampon de cuir souple ou d’un rouleau dur bien chargé d’encre car le berçage de surface va retenir l’encre en abondance. En dehors des zones de berçage intact, le graveur essuie la planche à la tarlatane avec, en finition, un léger paumage (essuyages de surface répétés avec la paume de la main qui est elle-même essuyée sur le tissu de la blouse à chaque fois). L’on redistribue ainsi l’encre afin d’en éliminer l’excèdent. Les blancs sont récupérés au papier de soie passé très délicatement au doigt.

Comme pour toutes les autres techniques, les tirages demandent l’utilisation d’un papier mouillé, puis brossé, avant le passage à la presse. La feuille retournée sur la planche, dont on a essuyé soigneusement les biseaux, recevra le dessin inversé après tirage. Ce papier, pour la manière noire est dit « amoureux de l’encre » ; en effet, la retenue d’encre y est épaisse – elle peut s’apprécier au doigt et contribue à la densité colorée de tout travail bien mené à la main. L’encrage en couleurs demande beaucoup de minutie puisque les encres colorées sont posées ensemble sur la même planche – et remplacées par d’autres au doigt – à moins qu’il y ait plusieurs planches selon les couleurs, ce qui nécessite un repérage à chaque fois.

Quant à moi, je combine depuis l’été 2004, des aplats en or d’une grande intensité (ce qui correspond au fond bercé) avec des surfaces en couleurs en sachant que le travail d’encrage doit être mené avec vélocité car l’or sèche plus rapidement que la couleur.

Une gravure emprunte autant à l’Art par l’esprit créateur allié à une démarche rigoureuse très arrêtée qu’il requiert qu’à l’artisanat par tous les gestes d’un réel métier, pour aboutir à une pièce soignée, définitive et voulue. Sur chaque feuille, le graveur porte à la mine graphite le numéro d’épreuve ainsi que le nombre total choisi d’exemplaires qui seront imprimés. Des essais à part peuvent constituer des épreuves d’artiste (EA), des épreuves d’imprimeur (EI). Un exemplaire fera l’objet d’un dépôt légal (DL) à la Bibliothèque Nationale au Cabinet des Estampes.

Un tirage gravé comporte donc obligatoirement son numéro, son titre (facultatif) et le nom de l’artiste, l’empreinte de l’aplat de la planche et des marges en papier assez importantes. C’est toujours une pièce unique.